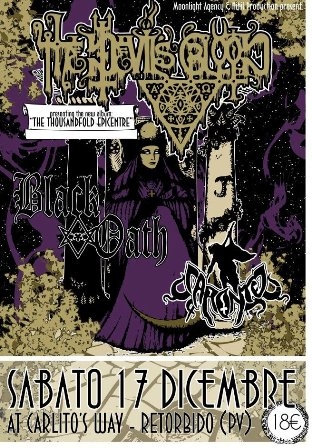

Ultimo appuntamento metal del 2011 per la scatenatissima Nihil Productions, che quest’anno ha ampliato la propria attività arrivando a proporre una mole impressionante di appuntamenti live di altissimo profilo, con grande attenzione per ogni interstizio dell’underground estremo e, altra cosa non da poco, offrendo eventi a prezzi assolutamente competitivi. Chiamati a raccolta in questa fredda sera di dicembre sono gli appassionati di doom e di quella corrente dark hard rock che in Europa ha provocato non pochi sommovimenti, mentre in Italia ha attecchito in maniera più sporadica. Difatti, nonostante gli headliner The Devil’s Blood, nel giro di due dischi, si siano segnalati come uno sfolgorante talento emergente, dedito a proporre un hard rock molto metallizzato, profondamente seventies, e dai caratteri rituali-magici-esoterici in primo piano, il mini-festival odierno finisce per andare in pasto a uno sparuto insieme di appassionati, che possono godere tra l’altro di nutriti banchi di cd e vinili in tema con la serata, grazie alla presenza di stand della Lo-fi Creatures, interessantissima etichetta italiana underground, e della Black Widow.

Volendo vedere il bicchiere mezzo pieno, si può dire che chi c’era non presenziava per mera cortesia, ma in quanto devoto sostenitore di certi suoni. Così, al di là dei numeri, si può dire che per gli act succedutesi sulle assi del Carlito’s l’apprezzamento non sia mancato.

Entriamo nel locale giusto in tempo per vedere i Caronte giungere frugalmente on-stage e iniziare a dar vita ai propri baccanali. Se c’è un minimo di giustizia nel mondo musicale, cosa di cui dubitiamo, ma non si sa mai, i parmensi d’ora in poi devono diventare un ascolto fisso di ogni seguace del doom intriso di basse frequenze, riverberi ancestrali, fumi di dubbia natura e prossimo alla dannazione eterna. Il muro di suono ricorda non poco quello dei maestri di vita Electric Wizard, dai quali i nostri si discostano per una sezione ritmica meno essenziale e votata a un minimo di movimento, laddove gli inglesi rasentano spesso un programmato immobilismo. Il vibrare all’unisono di chitarra e basso, seghettato ogni tanto da un sapiente uso di effettistica, scuote che è un piacere e porta a un sacrosanto headbanging in slow-motion, del quale si rischia di perdere il controllo, con simultanea entrata nella perdizione, appena si ode la voce lontana, spiritica, persa chissà dove nel passato, di Dorian Bones. Con l’aiuto di qualche magheggio nel filtrare la sua ugola, il singer produce linee vocali pazzesche, che ricordano il normale modus operandi di altre doom bands, ma alla fine vanno totalmente fuori da ogni schema e non rimandano direttamente a qualcosa di già sentito. La presenza scenica poi è di prim’ordine: dire che il singer sia “preso” da quel che canta è dir niente, si muove scosso da una forza magnetica che ne detta l’agire e gli dona una trance estatica. Gli altri sono praticamente statue di sale, e anche per questo ci vuole classe. Dilatate parti introduttive e lunghissimi, lisergici finali, donano ulteriore magia a una proposta oltremodo affascinante, giocata su plumbee ed equivoche atmosfere, notturni orrorifici, odori di tombe appena scoperchiate. Una mezz’ora realmente impressionante, priva di qualsiasi interazione col pubblico e dalla qualità musicale altissima. Top.

Solo doom, my friends. Ci si sposta su lidi più tendenti al metal canonico, per compattezza del riffing, pestare della batteria e linee armoniche, ma si resta in foschi reami. Anche per i Black Oath è d’obbligo darci dentro con la musica e non perdersi in convenevoli, l’unica concessione alla scena è un minimo di face painting, per il resto vige una concentrazione totale e devota ai propri strumenti e nessun riguardo a forme d’intrattenimento.

Duri e cattivi, i Black Oath dimostrano di avere parecchie frecce al loro arco e si districano con efficacia tra pennate del color della pece e bruschi picchi di violenza, per un doom che non rinuncia all’impatto e picchia con costanza anche nella fasi più lente. Non è semplice per il cantante/chitarrista A.Th destreggiarsi nel doppio ruolo, la voce non esce sempre cristallina, ma è un problema da poco, visto il vigore con cui aggrediscono i pezzi i ragazzi, che non lasciano cadere la tensione e dosano intelligentemente parti più luciferine e frammenti scatenati, in violazione dei dettami del genere e con sommo gaudio di chi assiste allo show. I brani sono in media abbastanza lunghi, pur non abbandonandosi a chissà quali complessità hanno tutti quanti un’alternanza di soluzioni che non li appiattisce gli uni agli altri, e rende l’ascolto decisamente godurioso. Alla pari di chi li ha preceduti, i musicisti buttano sangue e sudore su di uno stage contornato di candele, a conferire una volta per tutte pieno carattere liturgico a quanto suonato. L’intensità resta alta per la quarantina di minuti circa dell’esibizione, per un’altra realtà dal grande presente in questa sozza, sordida e conturbante panacea di ogni male che è la scena doom odierna.

Nel giro di un paio d’album, la febbre per gli olandesi è arrivata a livelli di guardia, un po’ come successo agli svedesi Ghost, e visto che costoro hanno dimostrato all’Hellfest di essere decisamente credibili anche in sede live, c’era parecchia curiosità nel constatare quanta solidità avessero i loro colleghi capeggiati dalla signora delle tenebre Farida Lemouchis.

Poco dopo la mezzanotte, la celebrazione ha inizio: in posizione centrale fa bella mostra di sé un altarino con teschi di animale, finti o meno non è dato sapere, i musicisti, sono bellamente ricoperti di sangue e si piazzano algidamente sul palco senza proferire verbo né rivolgersi ai presenti. Concentratissima su quanto deve fare, anche lei distaccata da quel che le accade intorno, la cantante ieraticamente si posiziona dietro al microfono, con l’aria di chi stia per compiere un rito ancestrale in connubio con entità a noi ignare.

Le tre chitarre non sono messe lì per folclore, rispetto a come possono essere in studio i The Devil’s Blood acquisiscono grazie ad esse una potenza di fuoco imponente, il profumo vintage dei dischi viene messo leggermente sullo sfondo da deflagrazioni ritmiche incessanti. L’esplosione dei volumi lascia intatta la cerimoniosità insita nei pezzi, il decadentismo romantico che li ammanta viene semplicemente reso scintillante, portato a un livello ancora più alto.

La resa strumentale è tanto roboante quanto nitida, l’incastro tra la voce altisonante, da sacerdotessa in delirio declamatorio, di Farida e il muro di suono partorito dagli altri strumentisti si compie attraverso un incontro-scontro armonioso nel quale non vi è prevaricazione di un elemento sull’altro. Il magnetismo di questa alchimia è fortissimo, l’intensità delle sensazioni comunicate, un misto di seduzione, magia, mistero, timore, è esagerata e catturerebbe anche i più lontani, per gusti sonori, dall’impronta stilistica dei sei di Eindhoven. Stupisce la mancanza di qualsivoglia pausa, rilassamento, non c’è stacco tra i pezzi, si crea infatti un unico flusso di note che potrebbe far ritenere alcuni frangenti puri squarci di improvvisazione. Il senso del tempo si perde completamente, i The Devil’s Blood suonano come se non ci fosse un domani, e saturano di riff caldissimi e assoli sfrenati il Carlito’s Way, in una danza infinita. Le canzoni più dilatate assumono il senso di un inconcepibile delirio, che solo un blackout potrebbe interrompere; in queste cavalcate la singer dà le spalle al pubblico e si inginocchia all’altare di teschi, in contemplazione silenziosa. L’interazione fra le tre sei corde è da manuale, da perdere la testa il modo in cui si legano tra di loro, le melodie concepite da una adagiate sulle ritmiche delle altre due fino a che non arriva il cambio di ruoli, con un’altra chitarra a lanciarsi in un torrido assolo e le altre, in modi diversi, a supportarne le gesta. Per gli olandesi, la terza ascia è un vero arricchimento e non un mero rinforzo dell’impatto complessivo.

I due soli album all’attivo vengono sviscerati praticamente per intero, vista la durata monstre dell’esibizione (un’ora e quaranta senza un nanosecondo di interruzione), con una certa preponderanza delle composizioni più dilatate nella seconda porzione di show, quasi che l’inoltrarsi nella notte favorisca la totale perdita di controllo.

Una chilometrica escursione strumentale, con la cantante ritiratasi dal palco quasi una decina di minuti in anticipo, pone fine alla grandissima a uno dei concerti più affascinanti e sorprendenti dell’anno, segnando in contemporanea l’ascesa del gruppo ai piani alti del mio personale pantheon metallico.